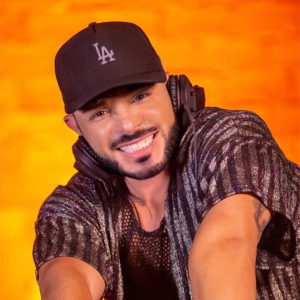

A drag Lee Brandão representa a Ceilândia. Ao DD, ela conta sua história, fala de capacitismo, representatividade, acessibilidade, e explica como o preconceito com o lugar onde mora é o obstáculo mais presente na sua trajetória artística

Por Marcellus Araújo

O boy Brandon Lee tem 28 anos, mas a sua drag queen, Lee Brandão, tem quatro anos. Nasceu dia 31 de outubro de 2016. “Eu tenho contato há muito tempo com drags porque coreografava as drags há muito tempo, e nessa festa de halloween de 2016 veio a curiosidade e a vontade de me montar”, conta Lee. A relação com a arte começou nos tempos em que ele frequentava a igreja, através do canto. E com 17 pra 18 anos, foi procurar a dança mais profissionalmente, e começou a dançar com um grupo LGBTI+.

Antes da dança, veio a capoeira, e durante oito anos ele atuava nas duas coisas ao mesmo tempo. As coisas foram caminhando juntas e nesse tempo todo, ele conheceu companhias de dança de Brasília, ganhou alguns concursos no DF, tanto em eventos LGBTs quanto em competições abertas.

O nome Brandon Lee é mesmo nome do filho do Bruce Lee, um ator americano de filmes de luta. Já o nome artístico, Lee Brandão, veio antes da drag. “Todo mundo só me chamava de Lee. O Lee dançarino, o Lee que canta. Até tentei ter um nome de drag diferente, mas não vi que não ia ter como mudar”, conta. E não para aí. Leia abaixo a entrevista, e conheça a história dessa drag que faz história da Ceilândia pro país inteiro.

Distrito Drag – Lee Brandão também é cantora e dançarina. Qual é a importância de ser uma drag múltipla?

Lee Brandão – A minha drag é uma totalidade de tudo o que fiz e estudei na vida. Muito estudo de canto, muita técnica nova sempre, muito estudo de instrumentos. Falar, talvez não convenceria. Mas chegar mostrando tudo o que eu faço, tem muito mais peso. Quando eu comecei, pensei em como desconstruir o Lee dançarino. Comecei subindo no palco e fazendo humor, o que é perigoso pra quem não se aceita, mas pra mim é muito tranquilo. Eu fazia humor comigo mesma, e subo no palco com figurinos que não escondem a minha deficiência, sem nenhum problema, e brincava com isso.

Eu sendo uma pessoa com deficiência no palco, abre espaço pra artistas com qualquer tipo de corpo, de etnia, de qualquer jeito, e coloca as pessoas a repensarem se os locais que elas recebem essas pessoas são adequados. Quando a gente diz que uma boate não está preparada pra receber um cadeirante, as pessoas não estão preparadas pra ouvir isso. É tudo muito mais na prática do que na teoria, é assim que eu gosto.

DD – Como a pandemia afetou o seu trabalho, e como você tem lidado com essa situação?

Lee: Eu e o projeto do Centro LGBT de Brasília começamos o movimento das lives assim que a pandemia começou, pra fazer rifa e arrecadar recursos pra comprar máscara e outras coisas pra pessoas que estão vulneráveis. E a gente sempre pensa em quem não tem acesso aos editais e aos convites, como eu tenho. Muitas não tem. A gente procurou meios de ajudar não só a mim mesmo, mas quem também está precisando. A Live Solidária das Queens é um projeto da Veronica Strass e foi feita pra ajudar exclusivamente artistas da periferia, porque ainda existe uma separação muito forte entre elite e periferia, não são os mesmos.

DD – Ser uma drag com deficiência física fecha ou abre mais portas pra você hoje?

Lee: De certa forma fecha, mas em contrapartida também abre. Abre, porque é uma coisa que muitas pessoas não viram ainda, e subestimam. E depois as mesmas pessoas que subestimam, se surpreendem. Mas também fecha, porque ainda é diferente demais. As pessoas têm medo de colocar nas festas uma drag tão diferente. É diferente, mas é diferente demais.

DD – O movimento LGBTI+ tem enxergado as pessoas com deficiência com mais prioridade nos últimos anos, ou a invisibilidade permanece?

Lee: A invisibilidade é maior em relação a onde eu moro. Somos, eu a Lushonda, da periferia e da Victoria Haus ao mesmo tempo. Aí quando vão chamar as drags, dizem assim: “vamos chamar as meninas da Vic, e vocês da periferia”. Isso ainda é mais forte. É mais forte a gente representar pessoas que não têm tanto acesso em relação às da elite. Acham que existem as meninas do Plano Piloto e fora elas, mais umas duas ou três. Mas nós deveríamos ser mais unidas, esse grupo de artistas deveria ser mais unido. Dessa parte da deficiência, eu já passei um pouco disso.

Mas ela não é só o cargo que ocupa. Ela é uma visão profunda sobre a própria travestilidade, é uma leitura coerente da raíz dos problemas da nossa comunidade, é uma testemunha lúcida das transformações sociais positivas e negativas que o Brasil tem passado nas últimas duas décadas, é uma história poderosa e viva.

DD – O que a representatividade significa pra você?

Lee: Significa ser quem eu sou, chegar como eu quero chegar. O que as pessoas fazem com mais facilidade, eu tenho que adaptar e transformar. Mas a gente tem que fazer alguns acessos diferenciados pra chegar no mesmo resultado. A gente tem que se desdobrar mais. E não somos coitadinhos. A gente se propõe muito, eu me propus muito, e hoje estar na maior boate de Brasília, na maior boate do Brasil, a Blue Space, estar na televisão pras pessoas verem um LGBT com deficiência. E a invisibilização também é dos afetos. Pra algumas coisas somos um cristalzinho de vidro, e em outras, a gente que se vire. Pra chamar um cadeirante pra sair, você tem que pensar em onde você vai levar, nos acessos, não é em qualquer lugar que podemos entrar, e por aí vai.

DD – Qual a sua bebida preferida?

Lee: Suco, porque eu não bebo álcool. De abacaxi, ou de uva!

Tulio Bueno

Tulio Bueno Pikineia

Pikineia Maya

Maya Marinao

Marinao Luiz Ricardo

Luiz Ricardo Igor Ferreira

Igor Ferreira GioPuroRed

GioPuroRed Flor Furacão

Flor Furacão Eva Maruana

Eva Maruana DjPatty Peronti

DjPatty Peronti Dj Yuri Gama

Dj Yuri Gama Dj Rikko

Dj Rikko DJ Nicolas Magalhães

DJ Nicolas Magalhães Dj Junio Rodrigues

Dj Junio Rodrigues DJ FERRUCIO

DJ FERRUCIO Athena

Athena

Uiara Cardinally

Uiara Cardinally Sereia Punk

Sereia Punk Mr. Van Gardian

Mr. Van Gardian Mana Sun

Mana Sun LouGue

LouGue Izzy Sykes

Izzy Sykes Dahllia Mar

Dahllia Mar Baby Brasil

Baby Brasil Angelina Boweer (Angel)

Angelina Boweer (Angel) House of mamba Negra

House of mamba Negra Ariella Manzam

Ariella Manzam Tiago Leal

Tiago Leal Elvira Cachorra

Elvira Cachorra Beatriz Vegas

Beatriz Vegas Handriell X

Handriell X Pábi

Pábi Nem Eu Nem Você

Nem Eu Nem Você Ella Nasser

Ella Nasser TUCA

TUCA Yasmin Haaran

Yasmin Haaran DJ Leozzin

DJ Leozzin Yasmin

Yasmin Tagore

Tagore Shayennie Aparecida

Shayennie Aparecida Rachel Mazikeen Lee

Rachel Mazikeen Lee Micaela Martinez

Micaela Martinez Mabel Molotov

Mabel Molotov Lola Swan

Lola Swan Candy Purple

Candy Purple

Baby Waldorf

Baby Waldorf Brunetty BG

Brunetty BG Jandra Diamond

Jandra Diamond Allice Bombom

Allice Bombom Dakota Caliandra Corote Overdoze

Dakota Caliandra Corote Overdoze Ariana Hills

Ariana Hills Paulete Brasília

Paulete Brasília Micki Collins

Micki Collins Dita Maldita

Dita Maldita Hellen Quinn

Hellen Quinn Vaiolet Bordon

Vaiolet Bordon Rochelle Vaidvan

Rochelle Vaidvan Larissa Hollywood

Larissa Hollywood Souzzaj.a

Souzzaj.a Matheus Maia

Matheus Maia Shihara

Shihara Voomsza

Voomsza Dan Martins

Dan Martins Avellaskis

Avellaskis Caleba Brasil

Caleba Brasil Átchyra Etoille

Átchyra Etoille Linda Brondi

Linda Brondi Pérola Negra

Pérola Negra Licorina

Licorina Joana Darkroom

Joana Darkroom